《怀默君》

四十八年景犹存,月照忠魂有皖音,战死仍睁双怒目,重新破阵杀敌群。

头颅垫道下东海,载歌万首呼日昕,接力含山多子弟,雄风当继陈默君。

这是1990年2月,北京作家协会原主席、名誉主席阮章竞(曾用名洪荒、啸秋)为缅怀战友陈默君(金隆芳)而作。

原名金隆芳,号子美,别名斯理

1912年生于安徽含山县褒山乡大庙村

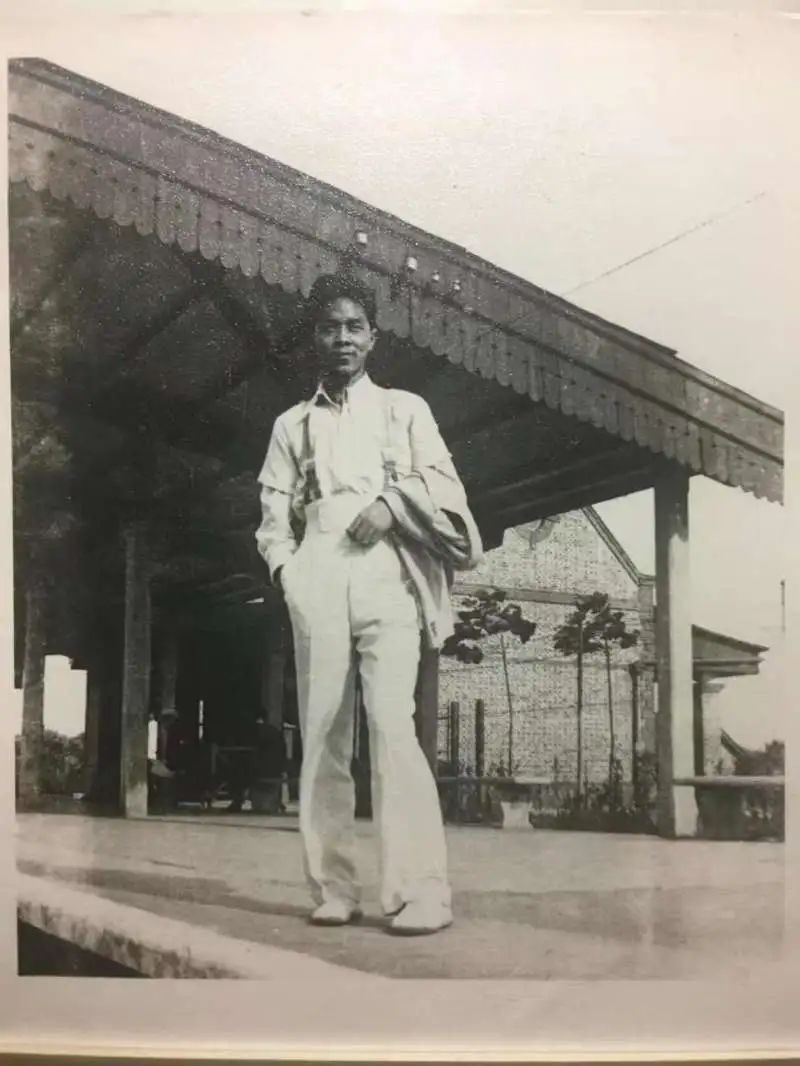

(图为金隆芳在上海)

1929年,陈默君以优异成绩考入安徽省立一中。在安庆,他如饥似渴研读马列著作,于进步思潮中找到了信仰坐标,1930年毅然加入中国共产党。次年,他化身“金子美”奔赴上海中国公学,以学生身份为掩护传递重要情报。

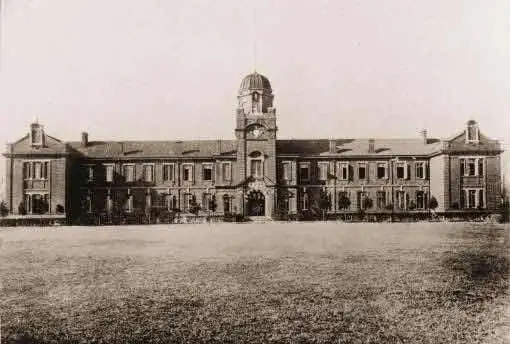

上海中国公学

金子美利用假期回家乡组织了“含山县旅外学生同学会”,提倡科学和民主,会员30多人。

根据党组织指示,他与吴莆生(吴新稼)筹办余日章第三小学并任校长,化名金斯理。这所小学是中共地下工作的坚实堡垒,教员多为党员或进步人士,他们甘愿只食不薪;白天启迪孩童,夜晚则为工人妇女点亮识字明灯。

金斯理不仅忘我地工作,且时时为教员的生活着想,常为解同志燃眉之急倾囊相助,甚至典当衣物,自己因劳累及营养不足而染上肺病。

他奔赴延安,化名陈默君,先后负责陕北公学招生与四队支部工作。

他化名“陈希愈”奔赴晋冀豫前线,途中与另一名真“陈希愈”在咸阳被国民党宪兵扣留。

狱中,他强忍肺病折磨,秘密组织难友,统一斗争口径,巧妙争取有爱国心的看守。面对非人虐待,他带头发起绝食,咳血亦不退缩,最终迫使敌人改善条件。经党组织营救获释后,他转战中共中央北方局。

5月4日,晋东南文化教育界救国总会在山西省沁县成立。

7月初,党组织安排陈默君来到下北漳村,任总会秘书兼组织部部长。初创时期,白手起家,他竟以贩卖烧饼油条度日,省下微薄收入油印《文化哨》,编辑十种通俗易懂的64开小丛书,如星火般在群众中流传。

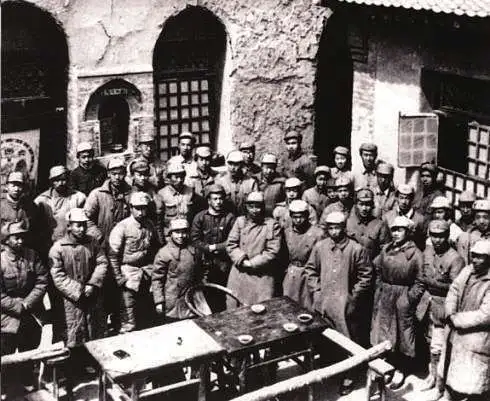

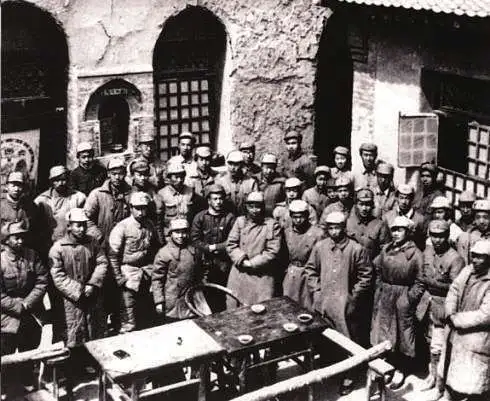

2月,朱德总司令在八路军总部所在地——山西武乡县王家峪村召开军队和地方从事文艺工作同志座谈会,陈默君参加了会议。随后,他被调到晋东南鲁迅艺术学校编审委员会工作,与蒋弼共同主编《鲁艺校刊》《文化动员》等刊物。

1940年春节,在八路军总部驻地武乡县王家峪召开文化、教育工作者座谈会,朱德总司令(前排左六)等参加座谈会。

晋东南文化教育界救国总会改称为晋东南文化界救国联合会,陈默君调离晋东南鲁迅艺术学校,前往文化界救国联合会作主持全面工作。

为响应“大生产运动”号召,他于3月5日发出《告文化界同仁书》,引领文化人投身生产自救。他带领文化界同志,苦干半月,在桐峪、索堡两地设立文化俱乐部。俱乐部虽简陋,却成为举办学术演讲、问题讨论、诗歌朗诵、戏剧音乐演奏、美术创作展览的文化绿洲。

从3月至6月,文协、美协、音协等团体如春笋破土,《华北文艺》《太行诗歌》等刊物雨后春笋般涌现。在他的努力和组织部门的重视和支持下,赵树理、蒋弼等30余位名家俊彦齐聚文联。他撰写的《纪念五四与文联同步工作方针》一文,为根据地文化统一战线与自由研究风气指明了方向。他推动开办文化合作社、食堂、旅馆,组织翻译学术丛书,于7月20日创办会刊《文化报》,敌后文化事业呈现前所未有的蓬勃景象。

1月16日,129师政治部、晋冀鲁豫边区党委联合召开了晋冀鲁豫边区文化工作者座谈会。会后,陈默君写下《纪念“五四”对文化工作的点滴感想与意见》,呼吁“创造更新鲜更丰富的成果”。

5月下旬,日军及伪军出动三万余人,兵分三路,向太行山抗日根据地发动“五月大扫荡”,出动飞机六架,轮番狂轰滥炸。陈默君镇定指挥文联转移。

5月25日,他随后方机关转移,在辽县(今左权县)偏城、青塔、南艾铺一带,与万余日军遭遇。入夜,我军突围,陈默君被俘后坚贞不屈,被押往太原后惨遭日军杀害,年仅30岁。

7月6日,延安鲁迅艺术学院举行抗战五年来殉难校友追悼大会。朱德总司令题献挽联:“从军杀敌,以笔当枪,正义宣传参与政治战。为国牺牲,血花齐洒,英勇楷模是为艺术光。”

9月1日,太行区文化界、新闻界在清漳河畔开会追悼抗战五年来及5月反“扫荡”中殉国的烈士。

9月25日,华北文化社的悼文将陈默君誉为“抗日民主根据地里蓬勃生长的文化运动的中心、敌后文化事业的柱石”,号召学习他“工作,工作,还是工作”的忘我精神。

金隆芳的一生是革命的一生,他光明磊落,正气凛然,忠贞不屈,平易近人,生活简朴,对同志热情真挚,关心备至,团结友爱,肝胆相照。他既是一位优秀的中国共产党党员,也是一位崇高的爱国主义者,他高尚的革命品德和忘我的革命精神永远激励着家乡人民。

中共含山县委员会、含山县人民政府为了纪念这位在抗日战争中牺牲的革命烈士,特地在县城西侧,十一万伏变电站对面修建了一座金隆芳烈士纪念碑亭

![{$SEO['title']}](http://www.hssqw.cn/hssqw/template/images/guanggao.jpg)